視界特刊 走近2012:垃圾托起城市

有媒體報道稱,中國1/3以上的城市均深陷垃圾圍城困局。另有數據指出,現在中國除縣城之外的668個城市中,有2/3的城市處于垃圾包圍之中,1/4已經無垃圾填埋堆放場地。全國城市垃圾堆存累計侵占土地超過5億平方米,每年的經濟損失高達300億元。

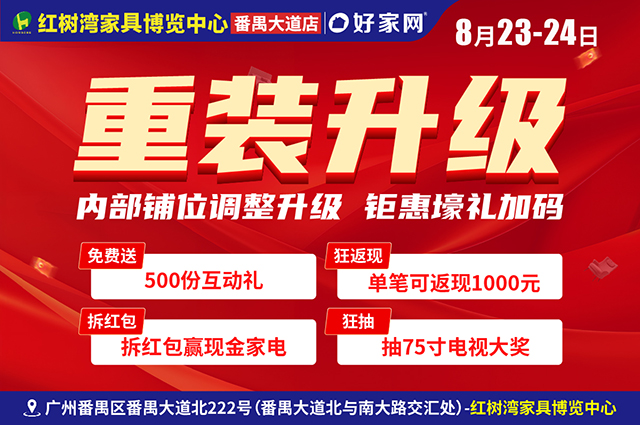

與此相對應的,是僅為50%左右的城市垃圾處理率。一些早早興建的垃圾處理設施,在城市的快速膨脹中,也迅速陷入超負荷運轉的窘境。如承擔廣州市9成垃圾填埋量的興豐垃圾填埋場,由于垃圾增幅過快,將于2012年被填滿,而北京市的所有垃圾填埋場也將在5年內飽和。

如今,面對如何拆除圍城垃圾這枚巨型“炸彈”的問題,許多城市的答案又從填埋變成了焚燒。

2000年以來,國家陸續發布了一系列鼓勵垃圾焚燒產業發展的政策,目前我國共有62個垃圾焚燒廠。放眼全國,已經擁有焚燒爐的城市包括哈爾濱、大連、天津、北京、上海、深圳、寧波、溫州、武漢、重慶、廣州、太原……這個名單還在不斷增加中。

垃圾焚燒是確實曾在歐美國家盛行過,二惡英污染風險和投資運行成本過高這兩大弊端,使得垃圾焚燒在經歷了上個世紀 80年代的高潮之后,目前在國外已經成為了一種“夕陽產業”。

他們目前都處于關閉垃圾焚燒發電的潮流之中。德國、荷蘭、比利時、意大利等都早已相繼頒布了“焚化爐禁建令”或部分禁建令。日本高峰期建設有 6000多座垃圾焚燒設施,但到目前僅存 1280座。即使是經濟不是很發達的菲律賓,也頒布了垃圾焚燒設施建設的禁令。

處理垃圾的有效做法其實早已存在:通過提倡循環再用和減少包裝來減少生活垃圾的產量。即使沒有得到循環利用,僅僅是有效地對垃圾進行分類,都能使焚化爐的排放更容易達到標準。因為焚燒單一成分時,溫度可以被更精確地控制。

這也是垃圾管理一直遵循的優先次序原則:reduce(減量)、reuse(再利用)、recycle(再循環)。首要的一個是在源頭減量,實行垃圾分類。

其實,在50多年前,中國有一些城市早已是世界上垃圾分類最先進的城市,那時幾乎所有的大街小巷都布滿了“廢品回收站”,可惜,這套廢品回收體系在80年代末慢慢萎縮。

這種萎縮換來的是民間自發武裝消滅垃圾的戰斗力的迅猛增長。上世紀80年代末,來自四川、河南、安徽一帶的農民,把“從垃圾堆里掘金”的事業做得無比熱絡。

據不完全統計,目前廣州有拾荒大軍10萬人,廢品收購站及臨時性收購點約5000個,其中有登記注冊的約2100個。只可惜,他們一直被垃圾管理者視為競爭對手,被城市管理者視為“小商小販”,不是遭受盤剝,就是遭受打壓,因此,對抗垃圾能力最強大的民間武裝,一直得不到建立集團軍的機會。

到目前為止,中國城市垃圾處理的企業由政府管理,政府仍是城市垃圾處理惟一的管理主體,也是主要的投資主體和運營主體,這阻礙了市場化的發展。

來自政府的大量補貼,是垃圾產業在中國被稱為“朝陽”產業的重要原因,但是許多企業受利益誘惑,產生了不少問題。

中國大城市的垃圾桶采取“大類模糊”的設置方法就是很好的例證。西方國家一般對垃圾桶進行詳細分類,便于民眾進行垃圾投放。但是中國不同。

對垃圾回收企業來說,如果標準越具體,老百姓做得越好,進入回收體系的垃圾越多,他們能夠獲得的補貼就越少。這事實上是過去數年里垃圾分類推廣不理想的根本原因。

補貼政策催生了虛報。北京一家垃圾填埋場采取垃圾清運車重復稱量的方法,使其上報的日接受垃圾量比實際數字多50%,這五成“莫須有”的垃圾當然可以從政府獲得相應補貼。

補貼政策的另外一個問題是,焚燒廠可以發電,而且進入電網后,政府也會提供補貼,這成為許多企業大力鼓吹焚燒項目的重要緣由。由于達不到發電要求,為追求更大的發電能力和從國家電價補貼中獲取更大利益,焚燒廠在運行中大量摻煤,幾乎成為“享受國家補貼的混合垃圾小火電廠”,不僅消耗能源,還產生了污染。

《視界》坎昆會議特刊 “走近2012” 系列:

No.1 受傷的地球:折翼雨林

No.2 受傷的地球:哭泣的冰川

No.3 中國!中國!:被掩埋的童年

No.5 中國!中國!:永定·永定河

No.6 中國!中國!:癌癥籠罩村莊

No.7 中國!中國!:濕地?失地!

No.8 中國!中國!:沙塵暴來襲

No.9 中國!中國!:垃圾托起城市

>>更多了解環境信息 進入騰訊坎昆會議專題

編者按

20%的世界人口消耗了80%的地球資源。

每天有5000人死于飲用水污染,10億人喝不到安全的飲用水。

接近10億人面臨饑荒。

每年有1300萬公頃的森林消失。

四分之一的哺乳動物、八分之一的鳥類和三分之一的兩棲動物面臨滅絕。

四分之三的漁場已枯竭、廢棄或面臨減產的危險。

物種死亡的速度超過其自然繁殖的1000倍。

到2050年會有2億人淪為難民。

人類,這個地球上最頂級的食肉動物群、所有食物鏈的終端,用其二十萬年的歷史,暴殄地球四十億年累積的遺產。昔日加諸自然的種種,正以各種方式回歸人類自身。

對生態危機的關注,迫使人類重新審視自身與自然之間的關系,繼而修正人類自身的生態發展觀。你我作為個體的存在,都拿不出一個關于生態危機的解決之道,但這唯一的解決之道恰恰存在于68億人群之中。

我們唯一能仰賴的,只有人類自身的覺醒、即刻的行動和不懈的努力。

別忘了,自然的最殘忍之處,恰恰是它以最有意義的方式創造生命,又以最無意義的方式消亡生命。世界末日并不是什么瑪雅預言,而是我們一手書寫的結局。

地球或許是人類失敗的試驗場,但愿上天還會給我們第二次機會,還容我們在自然的靈光下漫步,做一會兒流浪的圣徒。